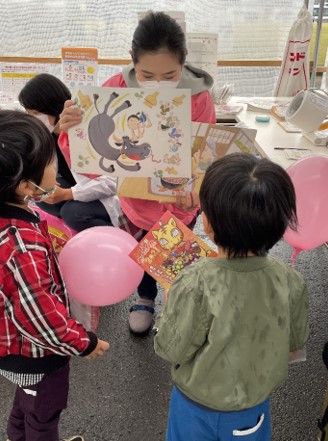

保育所・私立幼稚園における食育推進講座を実施しました。

日時:令和3年11月8日9:00~11:50

内容:

パネルシアター「いたずら魔女の通せんぼ」

講 演 「子供の健やかな成長を願って」

「いたずら魔女の通せんぼ」を実施しました。参加が5歳児ということもあって、足踏みから参加してもらい、挨拶、食べ物の答えなど大きな声で参加し、とても積極的な園児さんでした。お箸の使い方も上手な子も、これからの子もいましたが、ご父兄のかたにも参加いただいたので、おうちでも振り返ってもらえると良いなと思いました。講話は、「かがわまんでがん食生活指針~育つ世代の食生活指針」を使い子供に大切な食事について、早寝、早起き・朝ご飯の大切さやよくかむこと、あいさつ、何よりご父兄の方が「美味しいよ」「おいしいね」と食べてもらいたいこと、野菜もしっかり食べてもらいたいと思いました。家庭でも園でも会話が弾みいろいろなものを食べてもらいたいと思いまし た。

た。

保育所・私立幼稚園において食育推進講座を実施しました。

日時:令和3年10月13日 13:30~14:30

内容:

パネルシアター「いたずら魔女の通せんぼ」

野菜の花当てクイズ

講 演 「子供の健やかな成長を願って」

今回はコロナ禍ということもあり、親子一度に集合せず、子供達はパネルシアターと野菜のクイズに参加し、保護者には講話をきいてもらった。最初おとなしかった子供達も、シアターが進むにつれクイズ等では元気よく返事をしてくれるようになった。人参や大根の葉っぱクイズはわからないかと思ったが、子供達はよく知っていたので驚いた。保護者へ野菜の花クイズをして、親子で野菜に興味を持ってもらえるよう話をした後、「かがわまんでがん食生活指針」を中心として“小食な子”や“偏食の子”、“よく噛まない子”への対応に潰え話しした。保護者の方たちも頷きながらよく聞いてくださった。親子一緒にではなかったが、少しでも食べ物に興味を持つきっかけになってくれればいいなと思った。

とらまる人形劇カーニバル2021に参加しました!

日時:令和3年 10月30日(土)10時~16時

10月31日(日)10時~16時

内容:紙芝居(きんぴらたろう)、野菜釣り堀、展示物

今年もとらまる人形劇カーニバルで子どもの食生活改善の啓発活動を実施しました。昨年以上に多くの親子が参加してくれ、噛むことの大切さや野菜をしっかり食べようと感じてくれました。

研究教育の研修会は平成29年度より岡山学院大学の次田隆志教授のもと「健康・栄養に関するデータの基礎的な統計処理について」と題した演習を中心とした研修を実施しています。今年もその第5弾として、8月18日(水)に香川短期大学のコンピューター教室で行いました。当日は他職域の会員の参加もあり、統計学の基礎から「一元配置分散分析・多重比較」などの応用編まで、先生に用意していただいたエクセルのデータを使いながら研修を受けることができました。今後もこの様な研修会を実施していきたいと思います。

来年度は皆さんから持ち寄ったデータから、統計手法を使った報告書作成へ仕方について特に学びたいと思っています。他職域の会員の方もぜひ参加してみてください。

保育所・私立幼稚園における食育推進講座を実施しました。

日時:令和3年9月29日9:00~10:05

場所:認定こども園ABC Play School

対象:保護者 22名、 4~5歳児 29名、 保育士 4名

内容:

講演「バランス良く食べて、元気いっぱい!」

食事のバランスの大切さ・家庭での実践につなげる工夫・早寝早起き

食育媒体資料「エプロンシアター」「野菜の花当てクイズ」

食事のバランスの大切さと家庭での実践につなげる工夫についてお話しました。1日1食だけ栄養バランスの良い食事をすれば良いのではなく、消化吸収のサイクルを考慮した3回の食事と子どもの成長に必要な栄養素を間食で補うこと、また朝食を美味しく食べるためにも早寝早起きが重要であることをお話しました。園の給食弁当を食べることで偏食の改善につなげようとする保護者が多く見られる。また早寝・早起きの大切さを保護者の方に伝えたいとのこども園の問題提起により講演を行いました。

第3回生涯教育研修会(午前の部)の講演においてサンプルを使用することになりました。

サンプル代金を当日徴収しますので、参加者の方はご準備をお願いいたします。

第3回生涯教育研修会(午前の部)サンプル代金徴収のご連絡

日時 令和3年11月27日(土)9:00~12:10

場所 レクザムホール 小ホール棟4階大会議室

内容 講義 『その食形態は対象者の口に合っていますか?

~フードスタディから手元調整へ~』

(愛知学院大学心身科学部健康科学科准教授 牧野 日和 先生)

サンプル代金 500円(参加費と別に徴収いたします)※

※サンプルは無くなり次第終了となりますので、ご了承ください。

(事前申込者様分は確保しております。)

香川県栄養士会令和3年度第3回生涯教育研修会の案内です。

1 日時

令和3年11月27日(土) 9:00~16:10

2 場所

レクザムホール(香川県県民ホール)小ホール棟4階大会議室

(高松市玉藻町9−10 TEL 087-823-3131)

3 内容および日程

9:00 ~ 10:30 実務 R23-101、 FS23-101 講義 1単位

10:40 ~ 12:10 実務 FS23-118、R23-118 演習 1単位(福祉部担当)

「その食形態は対象者の口に合っていますか?」

講師 愛知学院大学 心身科学部 健康科学科 准教授 牧野日和 氏

(当日は会場にて講師とZoom会議システムを使用して実施します)

【内容】令和2年度2月1日の研修では嚥下調整食学会分類2013を理解するための内容でしたが、今回はそれを理解したうえで、実際にどのような食形態を提供するのが正しいのかを学んでいきます。

13:00 ~ 16:10 講義 T、G、P、R-45-105 講義 2単位(地域活動部担当)

「食品成分表の改訂について」

講師 淑徳大学栄養学科 教授 渡邊智子 氏

(当日は会場にて講師とZoom会議システムを使用して実施します)

【内容】日本食品標準成分表2020年版(八訂)が公表されました。改訂のポイント(①エネルギー値の計算方法の変更、②調理済み流通食品の充実、③日本食品標準成分表2015(七訂)の追補成分表に収載した食品等の追加、④調理した食品に関する情報の充実など)と、活用の提案を説明します。

4 参加費

当日申込み 1単位 1500円(会員) 3000円(非会員)

5 感染症対策について

・当日はマスク着用にてご参加ください。咳エチケットにご協力をお願いいたします。

・受付での健康チェックシート記入(体温・体調チェック等)にご協力をお願いします。

・風邪の症状(発熱37.5℃以上、咳、強い倦怠感)等がある方は、ご参加を控えてください。

香川県が9月12日まで「まん延防止等重点措置」の対象地域となったことを受け、標記研修会を下記の通り延期いたします。午前の部はお席にまだ余裕がありますので、引き続きお申込みを承ります。万象お繰り合わせの上、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

令和3年度地域活動部研修会の日程変更のご案内

(変更部分は赤字)

日時 令和3年9月11日(土)から令和4年2月12日(土)に変更

場所 香川県社会福祉総合センター

対象 香川県栄養士会会員 (午前)定員60名 (午後)定員30名

内容

(午前)講演「チーム医療とは何ですか?~他職種連携を学ぶ。何ができると良いですか?~」

(香川県立中央病院 医療安全管理者、看護師長 和田小百合先生)

(午後)演習「教える、伝えるための調理実習」

参加費

〇栄養士会員 1,500円

(午後の部に参加される方は上記以外に材料費(実費:1,000円程度)を当日集金します。)

持参する物 (午後の部)エプロン、三角巾(またはバンダナ)、マスク

申し込み

別紙4「参加申込書」に記入のうえ香川県栄養士会事務局へメールにてお申込みください。

(メールアドレスをお持ちでない方はFAXでの申込みも可能です)

講師の先生にしてほしい話の内容や質問等を申込み時にお伝えください。

詳細は下記の開催要領をご確認ください。

(開催要領)令和3年度地域活動部研修会_22.2.12

備考

*当日は全員マスクをしてご参加ください。会場については3密にならないよう配慮しています。

発熱、せき等体調がすぐれない時は無理せず欠席のご連絡をお願いします。

*コロナ感染情報は台風災害等において開催が中止になる事があります。予めご了承ください。

*再度、コロナ感染状況等により延期した日程で会場開催ができない場合はWeb開催(ZOOM研修会やオンデマンド配信等)に変わる可能性があります。

その際パソコン操作が心配な方は、早めにお申し出いただければ研修会までにパソコンで受講できるよう地域活動がお手伝いさせていただきます。

【お知らせ】令和3年度最後の栄養ケア・マネジメントスキルアップ研修会

令和3年度介護報酬改定を受け、介護保険施設及び通所や居宅系サービスに従事する管理栄養士が介護保険制度を正しく理解し、栄養ケア・マネジメントを円滑に運用するためのスキルを身に着ける研修会をオンラインで実施します。10月30日(土)が最後の日程となりますので、ご確認のうえお申込みをお願いいたします。

「令和3年度栄養ケア・マネジメントスキルアップ研修会」最終日程のご案内

日時 令和3年10月30日(土)13:00~16:15

場所 オンライン(ZOOMを活用したライブ配信)

対象 介護の仕事に携わっている方、これから介護の仕事に携わる予定の方、

もう一度最初から確認したい方 計20名

内容 ・介護保険施設での管理栄養士の役割/栄養マネジメント加算の基礎

~様式に記入してみましょう~(録画配信)

・質問タイム

参加費 〇栄養士会員 3,000円

〇非会員 16,000円

申し込み 10月18日(月)までに開催要領付帯の申込書へ記入のうえ、香川県栄養士

会事務局へメールにてお申し込み下さい。

詳細は下記の開催要領をご確認ください。

(開催要項)栄養ケア・マネジメントスキルアップ研修会

(チラシ)栄養ケア・マネジメントスキルアップ研修会

令和3年度栄養ケア・マネジメントスキルアップ研修会-212x300.jpg)

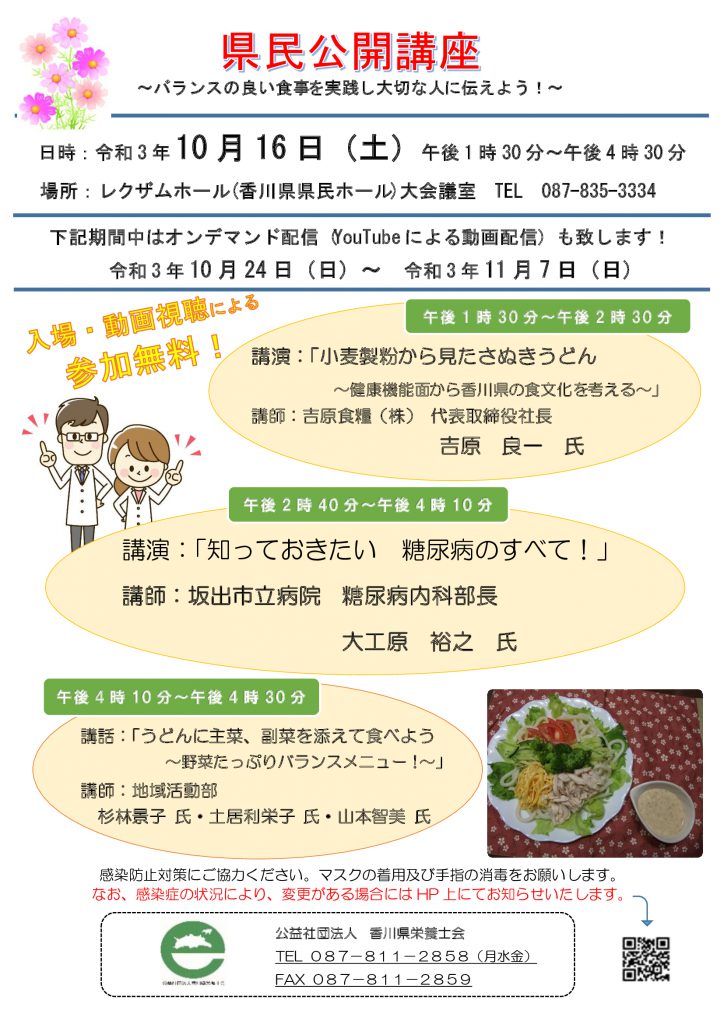

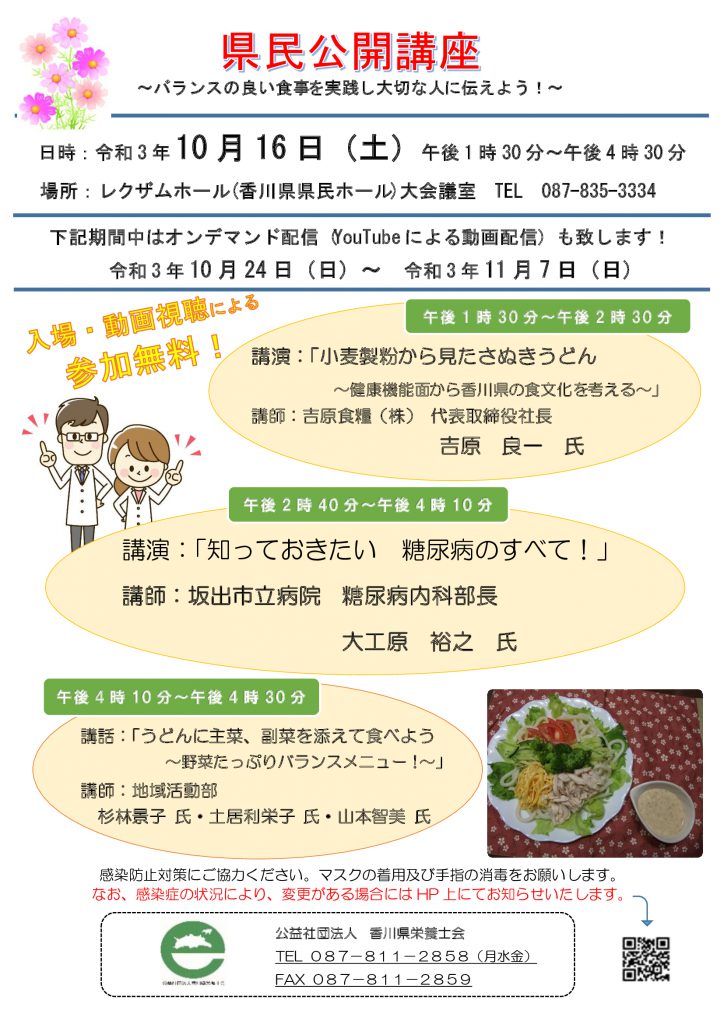

令和3年度県民公開講座「糖尿病発症予防」開催要領

― バランスの良い食事を実践し大切な人に伝えよう! ―

1 趣旨

香川県は全国的に見ても糖尿病受療率、糖尿病死亡率ともに高く、対策は喫緊の課題である。

そこで、糖尿病に関する知識を習得し、糖尿病の発症予防、早期発見・早期治療、重症化防止につなげるとともに、主食・主菜・副菜の揃ったバランスの良い食事を実践し、糖尿病をはじめとする生活習慣病予防に対する健康への意識を高めようとするものである。

2 主催 公益社団法人 香川県栄養士会

3 協力 さぬきうどん研究会

4 開催日時

会場 令和3年10月16日(土) 午後1時30分~午後4時30分

オンデマンド配信 令和3年10月24日(日)~令和3年11月7日(日)

5 受講方法及び参加費

次のどちらかの方法にて受講する。参加費はどちらも無料。

①レクザムホール(香川県県民ホール) 小ホール棟4F大会議室

②オンデマンド配信 後日配信期間中に受講

6 対象及び人数

香川県民、会場にて受講する場合は、先着80名

7 開催内容

第1回県民公開講座

①講演「小麦製粉から見たさぬきうどん~健康機能面から香川県の食文化を考える~」

講師 吉原食糧(株)代表取締役社長 吉原 良一 氏

②講演「知っておきたい 糖尿病のすべて!」

講師 坂出市立病院 糖尿病内科部長 大工原 裕之 氏

③講話「うどんに主菜、副菜を添えて食べよう~野菜たっぷりバランスメニュー!~」

講師 地域活動部 杉林景子・土居利栄子・山本智美

8 配布物(会場のみ)

・講演資料 *オンデマンド配信の場合は資料ダウンロード用のURLよりダウンロード可

・野菜たっぷりバランスメニューレシピ集

・栄養、生活習慣病関係資料

9 申し込み方法【申込〆切:10月6日(水)まで】

次の各申込書にて10月6日(水)までに香川県栄養士会事務局へメールまたはFAXにてお申し込みください。

オンデマンド配信をお申し込みの方には視聴URLと資料ダウンロード用のURLを送付しますので、栄養士会からのメールを受信できるメールアドレスを記載して下さい。

【一般用】令和3年度県民公開講座「糖尿病発症予防」参加申込書

【管理栄養士・栄養士用】令和3年度県民公開講座「糖尿病発症予防」参加申込書

チラシ⇒令和3年度県民公開講座「糖尿病発症予防」チラシ(PDF)

県民公開講座

た。

た。

令和3年度栄養ケア・マネジメントスキルアップ研修会-212x300.jpg)