令和6年11月6日(水)に三木町立白山幼稚園で幼児期における食育実践研究事業を実施しました。

園児の保護者へ「気になるこどもの食習慣」と題し、朝ごはんの大切さや共食など、乳幼児期の食生活のポイントについて講話を行いました。

エプロンシアター「なんでも食べる元気なゆうちゃん」では、問いかけに対して園児さんが積極的に答えてくれ、特に腸の長さでは、「うわぁ、長くてすごい。」という声があり盛りあがりました。

-250x142.jpg)

-250x152.jpg)

令和6年11月6日(水)に三木町立白山幼稚園で幼児期における食育実践研究事業を実施しました。

園児の保護者へ「気になるこどもの食習慣」と題し、朝ごはんの大切さや共食など、乳幼児期の食生活のポイントについて講話を行いました。

エプロンシアター「なんでも食べる元気なゆうちゃん」では、問いかけに対して園児さんが積極的に答えてくれ、特に腸の長さでは、「うわぁ、長くてすごい。」という声があり盛りあがりました。

-250x142.jpg)

-250x152.jpg)

令和6年12月15日(日)にレクザムホール5階 多目的大会議室「玉藻」にて、香川県社会福祉協議会と香川県老人福祉施設協議会の合同担当のもと、「人口減少社会における地域包括ケアシステムを考える」をテーマとして標記学術集会が開催されました。

「高松市における食形態連携の現状と今後」と題して、JCHOりつりん病院 栄養管理室長 宮武恵子氏が一般演題発表しました。当日は医師、歯科医師を始め、看護師、薬剤師、理学療法士等、多職種の皆様が参加し、様々な視点から人口減少社会における多職種連携の大切さ等について考えを深める、学びと実りの多い学術集会でした。

令和6年9月19日(木)

10:00~13:00ヨンデンプラザサンポート料理教室を開催しました。

朝こそたんぱく質をしっかりとり,ご飯と旬の食材でバランスの取れた簡単で美味しい朝食「1日の元気を作る朝ご飯を」をテーマに健康料理を作りました。

献立は(青菜ときのこの簡単リゾット・野菜とツナの味噌ドレッシングサラダ・フルーツヨーグルト)でした。

受講者にはまず今回のテーマに関する栄養講話を聞いていただいた後、調理実習を行いました。

受講者の方たちは熱心で食後の質問コーナーではたくさんの質問が出て、健康への関心度に驚いたほどです。

調理実習を通じて健康への関心が高まることを改めて期待しました。

楽しい教室となりました。

つい鍋をかけ忘れ、焦がしてしまったことはないですか? その点、電子レンジなら、心配がありません。

つい鍋をかけ忘れ、焦がしてしまったことはないですか? その点、電子レンジなら、心配がありません。

また、食品の水分に反応して加熱するので短時間で調理でき、熱に弱いビタミンB1・Cなどの栄養素の損失も少なく、栄養満点の料理ができます。

①「加熱時間の目安」はレンジのワット数に応じて。最初は表示時間より少し短めに設定し、材料の量に合わせて時間を加減します。

②材料の大きさをそろえる、途中で混ぜる、材料の向きを変えると均一に加熱できます。

表面に皮や膜のあるもの(銀杏・卵・イカなど)は、表面に切り目を入れ、破裂を防ぎます。

③容器は陶器・耐熱ガラス・電子レンジ使用可の表示のあるプラスチック製品などが使えます。

加熱する時は、ふた・ラップをするのが基本ですが、パリッとした食感を楽しみたい時(揚げ物の温めなど)は不要です。

④電子レンジ利用の調理例をご紹介します。

・ゆでる…イモ類は皮付きのまま、根菜類、葉菜類は水をつけてポリ袋に入れ加熱。

・みじん切り玉ねぎいため…玉ねぎのみじん切りに油を少量かけて混ぜラップをして加熱。

・スクランブルエッグ(1個)…卵に塩とバタ-を加え40秒加熱、かき混ぜて20秒加熱。

| 1人分 | |

| 白菜 | 100g |

| モヤシ | 25g |

| ニンジン | 20g |

| ダイコン | 50g |

| 白ネギ | 15g |

| 豚肉薄切り | 30g |

| 豆腐 | 50g |

| シメジ | 20g |

| エネルギー | 162kcal | タンパク質 | 12.7g | 塩分 | 2.0g |

糖尿病を予防するために、おいしく食べながら、おかずのエネルギ-(カロリ-)を減らす工夫をいくつかご紹介します。

糖尿病を予防するために、おいしく食べながら、おかずのエネルギ-(カロリ-)を減らす工夫をいくつかご紹介します。

①脂肪の少ない部位や素材を選びます。同じ豚肉でもバラやロ-スよりもヒレ、ももといった脂身の少ない部位を選ぶとエネルギ-をぐんと減らせます。

その際、脂肪の少ない肉はパサつきやすいので、例えば上記レシピのように、水溶きかたくりでとろみをつけたあんをかけるなどしてコクを出すと、おいしくいただけます。

②油の使用量を減らします。油をよく吸うナスなどは、あらかじめ少量の植物油をまぶして電子レンジで加熱してからいためることでエネルギ-が大幅に減ります。

③エネルギ-の少ない素材を生かしてカサを増します。例えば、春雨の代わりに糸寒天を使って酢の物や中華サラダにする、焼きそばにたっぷりのモヤシを入れる、きのこを使ったあんかけにするなどです。

| 2人分 | |

| 鶏ささみ | 4 本 |

| 酒・塩(下味用) | 適宜 |

| 植物油 | 小さじ1 |

| 野菜あん | |

| タマネギ | 小1/4 個 |

| ニンジン | 20g |

| ゆでタケノコ | 40g |

| 生シイタケ | 2 枚 |

| サヤインゲン | 2~3 本 |

| だし汁 | 大さじ2 |

| しょうゆ | 小さじ1 |

| みりん | 大さじ1/2 |

| かたくり粉 | 小さじ1 |

| 水 | 小さじ2 |

●一人分の栄養価

| エネルギー | 150kcal | タンパク質 | 21.2g | 塩分 | 0.9g |

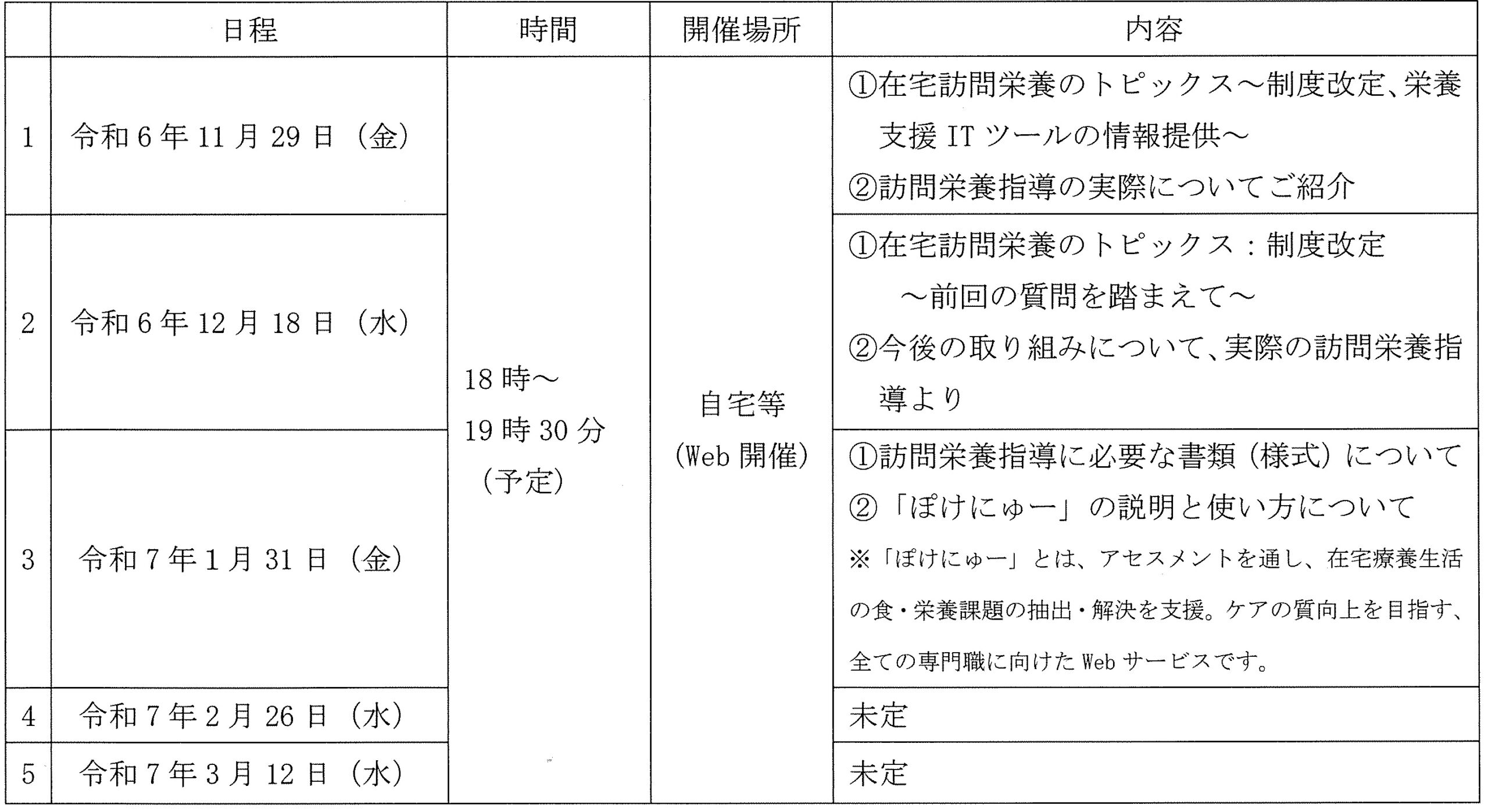

標記ミーティングを下記のとおり令和7年1月~3月に開催することになりました。

つきましては、開催趣旨をご理解いただき、ぜひご参加くださいますようご案内いたします。

記

令和6年の診療報酬改定で在宅支援病院は令和7年5月31日までに訪問栄養食事指導を行うにつき十分な体制が整備されていること、在宅支援診療所は訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備することが望ましい、となっている。

香川県栄養士会では、体制構築に向けて必要書類の作成や手続き方法、請求などについて整理し円滑に進められるよう考えている。また、在支病等の管理栄養士がスキルアップを図るとともに同職種連携を深めることも目的としている。

Web開催のため、自宅等Zoom

在宅支援病院栄養管理部門担当者・栄養士会会員・非会員

参加URLをクリックすると自動でZoomのアプリが立ち上がり参加できます。

開始15分前から接続可能な状態にしておきますので、接続環境が心配な場合はお早めに接続をお願いします。 ※Web(Zoom)開催のため、Zoomができるメールアドレス必須。

無料

買い置きしておけるじゃがいもを使ったおやつになるレシピをご紹介します。

買い置きしておけるじゃがいもを使ったおやつになるレシピをご紹介します。

*材料にある小麦粉は片栗粉や米粉に変更が可能です。

*またバターもオリーブ油やサラダ油に変更が可能です。

(さぬきこどもの国「幼児食講習」)

| 材料

(直径20cmフライパン1枚分) |

|

| じゃがいも | 中3個 |

| 小麦粉* | 大さじ1 |

| 塩 | 小さじ1/3 |

| バター* | 小さじ2 |

●子ども一人分(1/8切れ)の栄養価

| エネルギー | 40kcal | タンパク質 | 1.0g | 塩分 | 0.3g |

買い置きしておけるじゃがいもを使ったおやつになるレシピを紹介します。

*バターはオリーブ油やサラダ油等でも大丈夫です。

*牛乳は豆乳に変更できます。

(さぬきこどもの国「幼児食講習」)

|

10個分 |

|

| じゃがいも | 中3個 |

| 片栗粉 | 大さじ2 |

| 砂糖 | 小さじ2 |

| バター | 小さじ2 |

●子ども一人分の栄養価(子ども1人分 1個)

| エネルギー | 38kcal | タンパク質 | 0.7g | 食塩相当量 | 0.0g |

買い置きしておけるじゃがいも、玉ねぎを使った 栄養満点のレシピを紹介します。

*バターはオリーブ油やサラダ油等でも大丈夫です。

*牛乳は豆乳に変更できます。

(さぬきこどもの国「幼児食講習」)

| 大人2人分+子ども2人分 | |

| じゃがいも | 中1個 |

| 玉ねぎ | 1/2個 |

| バター* | 小さじ2 |

| 水 | 300cc |

| コンソメ顆粒 | 小さじ1 |

| 牛乳* | 200cc |

●子ども一人分の栄養価(子ども1人分 約1/2カップ)

| エネルギー | 50kcal | タンパク質 | 1.7g | 食塩相当量 | 0.3g |

令和6年11月4日(月祝)香川ヤクルト販売(株)が主催した「ヤクルト健康フェアinアイレックス」のイベントで、香川県栄養士会会員の3名が栄養相談をしました。講演会の終了後、限られた時間の中でしたが、20名の方が相談に来られました。

相談される方は熱心な方が多く、深刻な内容のものもありました。一人一人の相談時間が長くなり、相談せずに帰られた方もおられました。メディア等からの様々な情報に戸惑いも感じている方も多く、個人個人に合った相談をするためには、その方の状況をよく把握し、分かりやすく正しい情報を伝達することが大事だと思いました。相談者の話をよく聞くことが大切であると改めて感じました。

相談後「相談してよかった」「悩んでいたことが解決できそうです」などの前向きな言葉が聞け、私たちも色々な情報を勉強しておく必要があると感じた1日でした。